釘?寒さ?塩?瓦が割れる原因?補修サインと費用・葺き替え時期

自分の家の瓦が割れている…?なんて事はありませんでしたか?ご存知かもしれませんが、瓦は種類や品質によっては50~80年以上の耐用年数があります。なのに早期になぜ割れたりする事があるのでしょうか?実はちゃんとした理屈があって割れる結果になっているんです。当然ですが、割れてしまうとそこに隙間ができるわけですからそこから水が浸入していき、やがて、雨漏りへと発展していく可能性に繋がっていくわけです。ですので瓦屋根には瓦屋根の防水構造があり、それに合わせたメンテナンスが適宜必要となってくるわけです。

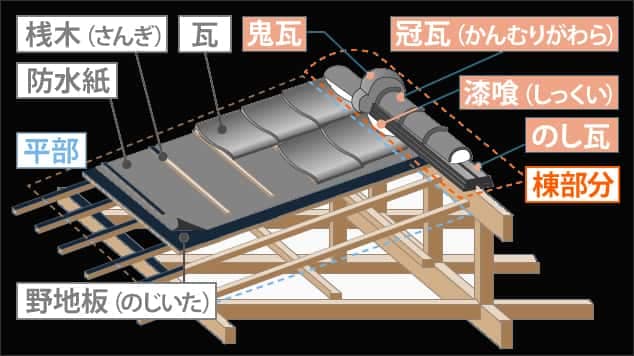

ご存知の通り、特に大切なのはうちは瓦屋根だから瓦が大丈夫だったら問題、という事では「ない」、という事です。例えば屋根の頂きにある棟瓦と呼ばれる瓦には各層がそれぞれレイヤーになっていますし、平部や軒先部、等もそれぞれ瓦の下に防水シートや野地板といた層があります。また瓦というのは釘で固定されています。ですのでその固定されている釘も適切でないと釘の膨張が起こったり、凍害と言われる瓦内部に存在する水分が寒さによって膨張し、瓦がかけていくような症状だったりも起こり得ます。

そこで今回は身近に発見できる「瓦が割れる」という一般的な現象からどういったことがどういった原因で起こるのかについて着目し、瓦屋根についてより身近な気持ちになって、ご自身の家をご自愛できる知識を持っていただきたいと思います。劣化の状況に合わせた適切な施工内容が何か、それに係る費用、そういった見通しについてお伝えしていきます。一度、知識を得ることができればメンテナンスで一番悩ましい「業者選び」が一段と容易になるはずです。契約を迫る業者、不要工事を盛り込む業者がいますので、ぜひお役立て下さい。

当社は相見積り2社以上から推奨(こちらをタップ)

瓦の割れを発見!そこから想像できる事

軽量屋根瓦「ルーガ鉄平」による屋根改修工事|東久留米市の施工例(施工前)

瓦の割れをみるとつい、雨漏りが起きないのかな・・・と不安になる、もしくは割れてもまだ大丈夫じゃない?とポジティブに捉えた事はありましたか?でも大丈夫かどうか、その判断、正直ご自身でやるには難しいかと思います。ですが、瓦の良し悪し、そして雨漏りを起こさせない瓦屋根の構造を知り、屋根が割れるケースについて簡単な知識を得るだけでも業者としっかり対話ができるようになるので、もし訪問販売にあったりして突然屋根の調査が始まり、契約を迫られたとしても冷静に対応できるようになります。

【基本】瓦屋根の構造 – 雨漏りを起こさない3層

平瓦・棟瓦の屋根構造(※「街の屋根やさん(yanereform-fukuyama.com)」より拝借)

瓦屋根は3つの層で構成され家を守っています。瓦屋根をメンテナンスするというのはこの3つ層(上から順)に対してそれぞれどういうアプローチができるかという見方になります。

- ①瓦(屋根材)

-

②防水シート・屋根土

※アスファルトルーフィング - ③野地板

雨漏りが起きる重要な層は防水シート・屋根土

まずこの瓦屋根の構造の一番のメリットは風通しの確保・雨が降りこんでくる事を想定してデザインされている点にあります。家が古い場合だと防水シート(アスファルトルーフィング)の代わりに屋根土を使っている場合が多いでしょう。一番の懸念されうる「雨漏りの可能性」というのは防水シートの劣化によるケースがほとんどだと言う事です。野地板は屋根材を支えるのが目的、そして防水シートはその名の通り、水から野地板を守る為のが役割です。

防水シート・屋根土の劣化を左右する瓦の役割

では瓦は一体何をしているのでしょうか?瓦はご存知の通り、通気する事も想定して設計・設置されていますので、当然、空間が空いています。「え?雨が入ってくるんじゃないの?閉じなくていいの?」と思われる方もいらっしゃいますが、瓦は雨が入ってくる事も想定してその逃げ道(雨樋や外へへと通じる)を想定しながら設置していますので瓦が正しい位置、順序、適切な状態をキープする事は必要不可欠なのです。もしそのフォーメーションが崩れると不適切な形で浸水が起こり、それが屋根土や防水シートの劣化を早める事になります。またこの防水シート、瓦それぞれに耐用年数というものがありますので瓦が例えばうちの瓦は陶器瓦(耐用年数50-80年)だから物理的に破損しない限りメンテナンスは気にしなくて大丈夫!という事にはならないのです。と同時に屋根の破損が確認されたからといってすぐに雨漏りが発生するわけでもありません。防水シートをまずチェック、ここが肝になります。間違ってもシーリングですべての空間を埋めないで下さい。水をいなす構造ですので埋まると返って逃げ道がなくなります。依頼した業者がもし瓦屋根でシーリングですべての空間を埋めている、という事なら即座に契約を破棄し、業者の再検討をお勧めします。

野地板が腐食すると・・・

野地板が水分で腐食した場合、屋根を歩くと強度が弱まっている為にぶかぶかと少し沈み込むような様子になります。メンテナンスをしないとこうしたように野地板が劣化し、瓦が支えられなくなり屋根全体自体の交換が迫られるケースへとエスカレートします。施工費もメンテナンスレベルの費用とは異なります。

瓦の種類

耐用年数50~80年を持つ陶器瓦

瓦の注意しておきたい点について説明したいところですが、その前にまずは瓦そのものについて簡単にですが、紹介していきます。瓦は大きく分けると陶器瓦、いぶし瓦、セメント瓦の三つとなります。金属瓦もありますが、メジャーどころではこの3つです。和瓦、洋瓦といった違いについては単純にフォーマットとなる瓦の形状規格が異なっている事がポイントとなります。陶器瓦だからといってそれが和瓦とは限りません。また、日本3大瓦の三州瓦、石州瓦、淡路瓦の区分については製造される地域によって分類されます。良質の土がそれぞれの地域で取れ、製造された背景があります。

-

陶器瓦

耐用年数:50年~80年 -

いぶし瓦

耐用年数:30年~50年 -

セメント瓦

耐用年数:30年~40年 -

金属瓦

耐用年数:20年~30年

- J型(和形・日本瓦/和瓦)

- F形(フラット型・平板瓦/フランス瓦)

- S形(スパニッシュ瓦)

陶器瓦

陶器瓦とは耐用年数は50年~80年、粘度を瓦状にして高温で焼き上げた屋根材を指します。焼き上げる際に釉薬(ゆうやく)と呼ばれる薬剤を塗っていっているので艶のある仕上がりが特徴です。釉薬瓦とも呼ばれています。寿命が長く50年以上で半永久的で、表面に釉薬を使っているため撥水性があるのでメンテナンスは基本的に不要のものです。ただし、熟練した職人による手作業での取り外しが必要となり、コストが高め、屋根材の中でも重量があるので耐震性が低いとった側面もあります。

いぶし瓦

いぶし瓦は耐用年数は30年~50年、その名の通り「燻(いぶ)された」瓦の事を指します。燻製焼きのように粘度を燻して創り上げますので瓦の表面に薄い炭素膜ができ、それが水を吸いにくい特徴を持っています。また瓦一枚一枚でムラが起きやすい点もあります。高温で瓦を焼き上げた後に空気を遮断し、蒸し焼きにすることで、独特の輝きをもつ銀色になりますが時間とともに黒ずんでいきます。

セメント瓦

セメント瓦とは、耐用年数は30年~40年、セメントと川砂を混ぜ合わせて特定の型で成形される屋根材を指します。耐久性、耐火性に優れ、形状や色のバリエーションが豊富で外観に合わせやすい反面、セメント瓦ですからセメント、防水性はありませんので表面に塗装をする必要があります。(10年めどの塗装メンテナンス必須)また、ちょっとした衝撃でも割れやすい性質があるので割れた場合には差し替え、コーキングによ補填で補修する必要があります。

金属瓦 – 持続可能な建築素材として評価

金属瓦は耐用年数は20年~30年、アルミニウム、鉄、ステンレスといった金属を素材とする屋根材を指します。軽量でかつ強度や耐久性に優れています。特に、ガルバリウム鋼板は金属瓦の主要素材の1つとしてよく使用されます。また金属瓦は施工が比較的容易であり、軽量であるため、建物の構造に対する負荷が少ないのも特徴です。長期間にわたって錆びにくく、耐候性もあり、リサイクル可能な側面もある為、持続可能な建築素材として評価もされています。しかし、雨や風が屋根に当たる音が大きい為に断熱材や防音材を追加する必要の可能性や衝撃に弱かったり、導入コストが高い、金属によっては表面のメンテナンス(錆防止のコーティング)が必要な場合もあります。昨今では粘土瓦やスレート瓦のシェアが下がりガルバリウム鋼板のシェアが非常にあがっています。

瓦のズレ・割れの根本的な原因

瓦屋根のズレ・破損、ひび割れの様子

長くなりましたが、ようやく本題にたどり着きました。瓦(軒瓦・棟瓦など)の割れは主に以下の4つが原因で起こります。

- ①落下物・自然災害による瓦の破損

- ②屋根上の設備の衝撃による瓦の破損

- ③凍害、塩害による瓦の破損

- ④固定用の釘による瓦の破損

自然災害や落下物などによる衝撃は対策としては予防しにくい要素ですが、対策が可能な点としては②~④となります。屋根上の設備はソーラーパネルなどになるでしょう。凍害は気温による現象、塩害は沿岸部の環境要因に起因しています。また瓦は釘で固定も施しますがその釘の状態の変化によっても破損する事がありますので瓦自体のメンテナンスは「必要」という事になります。

凍害|瓦のひび割れ・破損原因

実は瓦は若干、水分を吸います。冬のシーズンでは瓦の内部の水分が凍ります。そして膨張、瓦の表面が剥がれるように破損する現象が起こることがあります。

オイルショック – 1970年代の事情

実はこの凍害が起こりやすい瓦が存在します。それは高温かつ適正な時間で焼成できなかった瓦です。この背景としては1970年代のオイルショック時(燃費高騰)に、瓦の生成過程のコスト削減として焼成温度を低くして製造時間も短縮されたことが要因とされています。

【豆知識】凍害に強い瓦 – 塩焼瓦

上記で説明をしましたいぶし瓦や陶器瓦の他に、「塩焼(しおやき)瓦」というのがあります。焼成の途中で幾度かにわけて塩を投入して瓦を焼くのですが、他の瓦よりも結合力が強く光沢もしっかりしています。さらに含水率が低いので寒い地方向けに使用されています。別名で「赤瓦」とも呼ばれています。

塩害|瓦のひび割れ・破損原因

塩害とは塩分による建築材へのダメージや劣化を引き起こすトラブル全般を指します。特に沿岸部の地域では塩分を含んだ潮風がありますので、瓦の重なり部分に潮風が入りこみ、乾いた時には塩だけが残りそれが瓦を浸食、剥離が発生、隙間ができ、そこから劣化の原因を引き起こします。瓦だけではなく、特に金属性の屋根材なんかは非常にダメージを受けます。ベランダや屋上(陸屋根)なんかも注意です。塩害は住宅においては天敵のような存在ですから対策は欠かせません。

凍害・塩害に強い瓦 – 石州瓦

沿岸部に位置する島根県産の瓦で石州瓦があります。「石州瓦 – 性能読本」(石州瓦工業組合発行)によると石州瓦で使用される原料土は1200度以上の高温焼成に耐え、含水率が平均4.88%とJIS規格の12%よりもはるかに厳しい基準をクリアしています為、凍害・塩害に強い、という事になります。

固定用の釘|瓦のひび割れ・破損原因

特に軒瓦にヒビや割れ、ズレが起こる原因として「釘」が原因、という事があります。これは釘が錆びて、釘穴より膨張した為に割れたり、影響が出たりする為です。錆びるという事は釘は鉄釘やメッキ釘を使用された可能性があるわけです。優良な業者であれば軒瓦の固定に鉄釘なんか絶対に使用しません。使用してはいけません。必ずステンレスか銅釘を使用しなければいけないからです。当社でも現地調査を行う際にそういった鉄釘が原因の割れを発見する事がしばしばあります。

使用する釘|固定用の釘

腐食や錆を避ける為に釘の材質はより錆びにくいものを選びます。銅釘、もしくはステンレスの釘の場合、磁性のないものを選びます。鉄釘を選ぶ業者には要注意が必要ですので業者を選ぶ際には必ずどの釘を使うか質問をすると良いでしょう。

「瓦」固定が義務化に?

以前は部分的な義務化(軒、けらば、むねのみ固定)でしたが、2022年1月より、強風対策として「ガイドライン工法」(瓦屋根標準設計・施工ガイドラインに準拠した工法)の施工され、新築住宅についてすべての瓦、一枚一枚の固定が義務となりました。既存宅での義務化は2025年現在においてはまだ存在しませんが固定化へと推奨されています。これまでの災害による被害状況から義務化により「ほとんど被害なし」というポジティブな効果が実証されてきています。

棟瓦の施工で使用する「漆喰」にも注目

軽量屋根瓦「ルーガ鉄平」による屋根改修工事|東久留米市の施工例(施工後)

瓦で生じる割れの原因についてお伝えした後、もう一つ、知っておきたい保護材があります。それは「漆喰」です。漆喰は主に瓦屋根の頂きである「棟瓦」の施工で使用される保護材です。

棟瓦の構造

平瓦・棟瓦の屋根構造(※「街の屋根やさん(yanereform-fukuyama.com)」より拝借)

和瓦での瓦屋根の棟のレイヤーは上から順に以下のように積み重なっています。

-

①冠瓦

※雨水を防ぐ役割 -

②銅線

※垂木を通して冠瓦を固定する役割 -

③熨斗瓦(のしがわら)

※棟に侵入した水を表と裏側へと流し、屋根の下地に入り込ませない役割 -

④漆喰(内側に葺き土)

・瓦の固定と棟の土台を覆い、水の侵入を防ぐ役割

・葺き土:瓦を野地板に馴染ませるための土 - ⑤そして、通常の構造へ桟瓦、防水シート、野地板

屋根工事の際、棟工事のことを「棟を積む」と呼ぶことがありますが、これは上記のとおり、レイヤーを一つ一つしっかりと積んでいく必要がある為にこのように呼ばれます。また、洋瓦では和瓦と比べると比較的シンプルな構造で冠瓦、葺き土、漆喰のみの構造となっています。そして葺き土の下に垂木(たるき)と呼ばれる細長い木材が棟に沿って筋のようにありますのでそこをくぐらせるように銅線を張り、葺き土を埋め込んだ後に冠瓦の穴に通して固定する仕様になります。

雨漏りが発生する仕組み – 漆喰の重要性

棟瓦および、漆喰の場面写真

漆喰には以下の効果が期待されています。

- ・抗菌作用

- ・湿度調整

- ・消臭効果

- ・耐用年数は約20年ほど

漆喰は消石灰とも呼ばれ、水酸化ナトリウムを主原料としている為、密着する性能を持ち合わせています。さらにコンクリートと同様に強アルカリ性(pH12以上)なので非常に高い殺菌効果も期待できるわけです。塗りあがり時点では少しザラツキがあります。乾燥後、漆喰壁の表面は中性化されているので手で触っても差し支えありません。表面と反応していない内側の部分は強アルカリ性が維持されています。

湿度をも調整する漆喰の万能性

漆喰はまた「呼吸する壁」とも呼ばれ湿度の高い場所では水分を吸い取り、低い場所では水分を放出する湿度の調整機能を持っています。耐久性、防火性、美観性、など様々な視点でベストと言えるでしょう。その為、内装においても漆喰が使用されるケースもあります。棟瓦においては漆喰は葺き土の保護をしているので浸水させないわけです。

ひび割れする漆喰

漆喰の劣化初期症状としてみられるのが「ひび割れ」や「剥がれ」です。地震などでも起きますし、ブロック単位で剥がれたりもします。劣化が著しくなるとどんどん剥離がおこり崩れていきます。そこにできてしまった穴から内部に雨水が侵入すると葺き土に到達し、土の固定力が弱まり、そのまま水が下へと浸水していき、雨漏りへと発展したり、強風をうけて棟が崩壊する事も懸念されます。メンテナンスには漆喰詰め直しや、漆喰詰め増しを行います。詰め増し作業は部分的には必要に応じて実施されますが、基の古い漆喰ごと剥がれてしまう可能性がありますので非推奨です。

瓦屋根のメンテナンス費用相場

所沢市|瓦屋根調整+板金入替の施工例(施工後)

以上、瓦屋根のメンテナンスで必要なポイントを取り上げさせて頂きました。そこでそれぞれメンテナンスが必要なわけですが、だいたいいくらぐらいそれぞれかかるのか費用についてみていきましょう。

-

瓦の葺き替え

古い瓦をすべて新しい瓦に交換(下地補修のセット)

– 約150-400万円

※施工前後の屋根材(瓦)の種類によって変動 -

瓦の葺き直し

古い瓦はキープして下地の補修後に瓦の再設置

– (部分的な場合)約5-15万円

– (全体的な場合)約70-110万円

※下地の劣化状況よって補修作業の量と費用が変動 -

瓦の釘打ち直し

浮いた釘、釘自体の交換、場合によってはコーキングと併用

– 約10-70万円

※部分補修か全体補修か作業範囲によって変動。 -

棟瓦の積み直し

古い棟瓦の取り外し、棟部分の清掃、新しい棟瓦を設置し直す作業

– 約1万円~2万円/㎡(15万円~30万円)

– 約1.5万円~2.5万円/㎡(乾式工法の場合)

※棟瓦のひび割れ・破損、一部吹き飛ばされたりするとこの作業が必要 -

漆喰修理

– (目安)6,000円前後/㎡

※詰め直し、詰め増しとありますが、詰め直しをして下さい。

どうでしょうか?瓦屋根のメンテナンスでもその内容は様々です。費用を少なく、効果的なメンテナンスを実施するには、劣化状況を正確に把握する事が大切です。現地調査で具体個別的に把握する必要がありますが、瓦は耐用年数が長く価値がありますのでその価値が維持されるようなメンテナンスを重視される事をお勧めします。

わざと屋根瓦を踏み割る悪徳業者

にわかに信じがたいケースですが、訪問営業で無料点検として屋根に上がり、大切な瓦を踏み割るような事例が多数報告されています。特に瓦は踏み割れと呼ばれ、踏んで割れる事も起こります。また屋根は下からはよく見えない部分もありますので、もし訪問営業で「お宅の瓦屋根に不安材料がありますよ」と言われても絶対に登らせてはいけません。信頼できる業者に連絡して下さい。

もし、瓦の割れを発見した際は気軽にご相談を

当社代表取締役社長の近澤泰義

いかがでしたでしょうか?ふとご自身の家の瓦が割れたのを発見すると、実は色々なことが想像できるかと思います。すぐに補修や交換が必要でない事も多々ありますのでまずは信頼できる業者に現地調査を依頼する事をお勧めします。構造を知り、具体的にどの部分が劣化しているのか、業者と一緒に必要で高品質の工事プランを練ることが大切です。当社でも多数、瓦屋根のメンテナンス事例がありますのでぜひ相見積り先として検討頂けます。

また業者選びは必ず慎重に行ってください。瓦屋根の補修には技術や経験のある職人が要求されます。効果のないメンテナンス作業はお金と時間が無駄になるだけです。業者であっても瓦屋根のDIYであっても不十分な施工するようであれば施工不良となりますから費用も材料も無駄になるわけです。依頼する側が全体的な仕組みと注意点を知る事で予算がかかる部分と予算をかけない部分の算段も見えてきますから知る事はまさに財産といえるでしょう。

当社は完全自社施工、狭山市に本店、川越市・東村山市に支店を置き全20地区にて無料の診断、施工の対応を行っております。瓦屋根や付帯部を含む外壁塗装はもちろんのこと、雨樋交換や雨漏り調査、ひび割れ補修から家やビル、アパートの建物全体修繕まで幅広く対応可能です。また当社は2社以上からの相見積りを推奨していますのでお気軽に現地調査の依頼が可能です。どんな些細なお困りごともまずは当社にご相談下さい。

【当社の施工例】瓦屋根に係る施工例

当社が行った瓦屋根の施工例やお客様の声をご紹介します。どの家も家の作りが違いますのでその状況もまた異なります。その家に合った適切な必要な施工だけを行います。瓦屋根工事など高所の場合、どの業者も同様に足場工事が必要となる場合があります。その場合は、この機会に合わせて屋根と外壁をセットにして、予算を圧縮した形でご依頼されるお客様もいらっしゃいます。

瓦屋根施工事例

当社で外壁塗装工事を行われたお客様の声

業者の選定は非常に重要な過程ですので、2社以上へ見積り依頼をすることをおすすめ致します。検討中の方は是非、当ウェブサイトよりご連絡ください。LINEからもスムーズに無料の現地調査・見積り依頼が可能です。

埼玉県狭山市生まれ・狭山市育ち。屋根工事業をメインに建築塗料・塗装業にも携わり20年以上。6000件以上の施工実績。現在は、株式会社CHIKAZAWA代表取締役社長として、現地調査に必ず出向き・自身で家の診断を行い、お客様に高い満足と安心を提供し続けられるよう、塗装工事のサービスだけでなく建物全体の改修工事を重点に品質の向上に取り組んでいる。この記事を監修した人

代表取締役社長

自信があります。お任せください。2社以上からの相見積もりを取る事をお薦め致します。

屋根工事・雨樋工事

防水工事・外構工事・足場工事・シーリング工事・白蟻駆除株式会社CHIKAZAWA

建設業許可(般-27)第69007号

本社:埼玉県狭山市南入曽409-4

川越支店:埼玉県川越市川鶴2-13-8 矢野ビル1階

東京支店:東京都東村山市秋津町5-24-7-105